Warum schmilzt Eis?

Übersicht

Übersicht

Schlüsselwörter: Temperatur, Eis, Gletscher, Schmelzen, Wärme, Abkühlung, Erderwärmung, Klimawandel, Kontrollversuch

Fächer: Naturwissenschaften, Physik, Geografie, Sozialkunde

Altersgruppe: 5-12 Jahre

Schwierigkeitsgrad: ● ○ ○ (leicht)

![]()

Dieses Experiment ist Teil der Einheit „Klimawandel - Unsere Erde und wir“ der Autorinnen Esra Aksoy (TR), Rebecca Mudde (GB), Rute Oliveira (PT), Anastasia Papakonstantinou (GR).

Wenn ein Festkörper erhitzt wird, schmilzt er, d. h. er geht von einem festen in einen flüssigen Aggregatzustand über. Betrachten wir die kleinsten Teilchen (z. B. Moleküle), aus denen ein Stoff besteht, können wir uns das so vorstellen: Die Teilchen, die sich aufgrund der Kräfte, die zwischen ihnen wirken, zunächst nur sehr wenig bewegen (in einem Festkörper), bewegen sich zunehmend schneller, wenn Wärmeenergie hinzukommt.

Bei ausreichender Energiezufuhr geraten die Teilchen schließlich so stark in Bewegung, dass die Kräfte zwischen ihnen teilweise überwunden werden und sie sich frei bewegen können. Wir beobachten also, dass der Festkörper schmilzt und flüssig wird.

Dieses Experiment kann die Schüler*innen an den Zusammenhang von Erderwärmung und weltweiter Eisschmelze heranführen.

Es fördert die fächerübergreifende Verknüpfung von

- Geografie (Wissen über die verschiedenen Regionen des Planeten und deren Merkmale),

- Physik (physikalische Zustände von Stoffen und Zustandsänderungen),

- Sozialkunde (Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels).

Das Experiment

Benötigte Materialien

- drei durchsichtige Glasbehälter (keine Plastikbehälter, da diese bei Verwendung einer Wärmequelle wie etwa eines Infrarotstrahlers schmelzen können)

- Eiswürfel (alle gleich groß)

- ein Thermometer

- ein Timer/eine Stoppuhr

- eine Wärmequelle (z. B. eine Infrarotlampe 175 W, eine Terrarien-Wärmelampe, ein Heizkörper oder die Sonne)

- ein Kühlschrank oder ein kühler Bereich

- Notizblock und Bleistift

Anleitung zum Experiment

Dieses Experiment kann von der Lehrkraft für die ganze Klasse durchgeführt werden. Je nach Alter und Selbstständigkeit können die Schüler*innen das Experiment allerdings auch selbst in Kleingruppen durchführen.

- Mehrere gleich große Eiswürfel in die drei Glasbehälter geben.

- Die Behälter an drei verschiedenen Orten aufstellen: einen Behälter neben einer Wärmequelle, einen Behälter bei Raumtemperatur als Kontrollversuch und einen Behälter in einem schattigen oder kühlen Bereich, z. B. im Kühlschrank.

- Die Stoppuhr oder den Timer starten, um zu messen, wie lange es dauert, bis die Eiswürfel geschmolzen sind.

- Die Ergebnisse notieren.

Fragen an die Schüler*innen

Vorschläge für Fragen, die Sie den Schüler*innen nach dem Ansehen des Videos stellen können.

- Was führt dazu, dass das Eis schmilzt?

- Warum schmelzen die Eiswürfel langsamer, wenn sie an einen kühlen Ort gestellt werden?

- Warum sorgt die Wärmequelle dafür, dass das Eis schneller schmilzt?

Das erste Arbeitsblatt führt die Kinder in das wissenschaftliche Arbeiten ein. Sie lernen, unter welchen Bedingungen Eis schmilzt und wie sich diese Bedingungen auf die Schmelzgeschwindigkeit auswirken. So verstehen sie die Zusammenhänge von Eisschmelze und Klimawandel und entwickeln Empathie für die Umwelt.

Die Aufgaben können in Einzelarbeit oder in Gruppen bearbeitet werden.

Das Arbeitsblatt steht in zwei Versionen zur Verfügung:

- Für den Einstieg (mit stärkerer Hinführung an die Fragen), als docx und als PDF.

- Für Fortgeschrittene, als docx und als PDF.

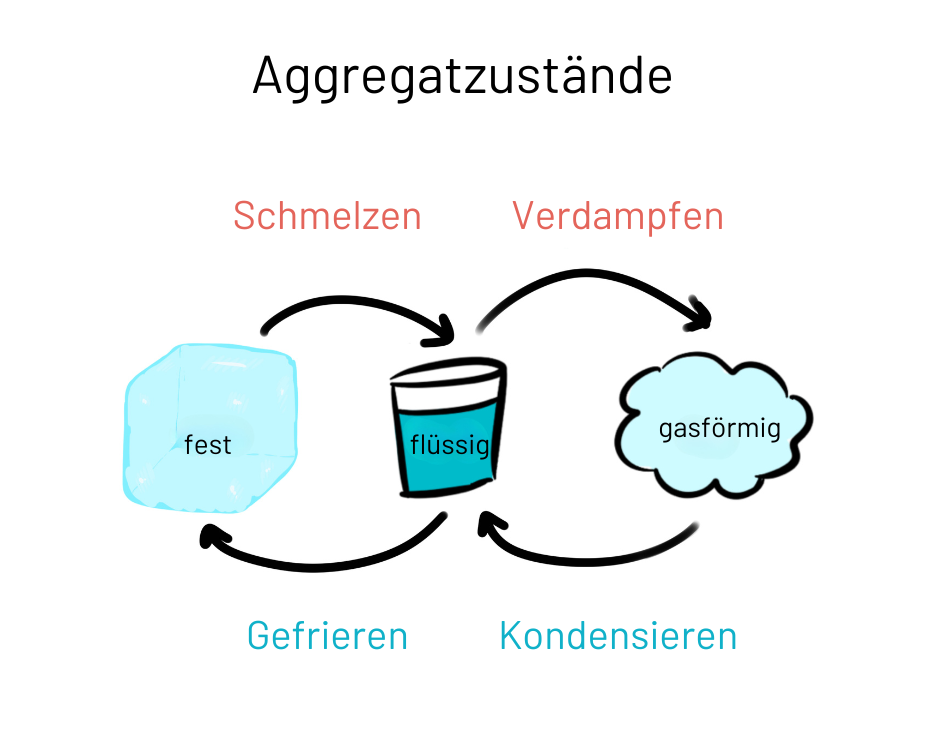

Das zweite Arbeitsblatt führt die Aggregatzustände und Zustandsveränderungen ein.

Das Experiment mit dem Ergebnis

Alles um uns herum – die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, die Nahrung, die wir essen – besteht aus winzigen, unsichtbaren Teilchen. Auch wenn wir sie nicht sehen können, sind diese Teilchen in ständiger Bewegung. Je höher die Temperatur um sie herum ist, desto mehr Energie haben sie und desto schneller bewegen sie sich.

Materie wie zum Beispiel Wasser kann in einem festen, flüssigen oder gasförmigen Aggregatzustand sein. Der Aggregatzustand eines Stoffes hängt von den Wechselwirkungen der Teilchen (in diesem Fall der Wassermoleküle) untereinander ab (das heißt davon, wie groß die Kräfte sind, die zwischen den Teilchen wirken). Im festen Zustand sind die Wechselwirkungen am stärksten, im gasförmigen Zustand gibt es keine Wechselwirkungen zwischen den Teilchen mehr.

Wenn flüssiges Wasser in den Gefrierschrank gestellt wird, bewegen sich die Wassermoleküle weniger schnell und ihre Wechselwirkungen werden stärker. Bei unter null Grad Celsius führt dies zum Übergang des Aggregatzustands von flüssig zu fest (Gefrieren). Liegt die Temperatur über null Grad Celsius, findet der Übergang vom festen in den flüssigen Zustand statt – das Eis beginnt zu schmelzen (Schmelzen). Auf Teilchenebene bedeutet dies, dass die Wassermoleküle weniger miteinander wechselwirken, weil sie sich schneller bewegen. Je höher die Temperatur, desto schneller schmilzt das Eis. Aus diesem Grund schmilzt ein Eiswürfel an der Außenseite schneller und bleibt in der Mitte länger kalt und fest.

Wird das flüssige Wasser weiter erhitzt und erreicht die Temperatur den Siedepunkt von Wasser, etwa 100 Grad Celsius (bei Normaldruck), wechselwirken die Wasserteilchen nicht mehr miteinander, da sich der Abstand zwischen ihnen vergrößert – es entsteht Wasserdampf (Verdampfen). Sinkt die Temperatur unter 100 °C, wird der Wasserdampf wieder flüssig (Kondensieren).

Was hat dieses Video mit Nachhaltigkeit zu tun?

Ziel dieses Projekts ist es, die Auswirkung der Erderwärmung auf das Schmelzen der Polkappen aufzuzeigen, um über die weltweiten Folgen dieser Entwicklung sprechen zu können. So lernen die Schüler*innen zu verstehen, wie sich der globale Temperaturanstieg in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit auswirkt.

Binnendifferenziertes Lernen

Hier finden Sie einige Vorschläge, wie Sie dieses Material an unterschiedliche Lernniveaus und Lerntypen in Ihrer Klasse anpassen können.

Für den Einstieg

- Bestimmungsspiel: Karten mit Bildern von Stoffen in verschiedenen Aggregatzuständen verwenden. Die Kinder sollen die Karten in drei Stapel sortieren (Festkörper, Flüssigkeiten und Gase).

- Den Kindern Proben von Stoffen in verschiedenen Aggregatzuständen zeigen und bei der Besprechung jede einzelne Probe einer der Kategorien fest, flüssig oder gasförmig zuordnen.

Für Fortgeschrittene

- Die Schüler*innen können ihre Ergebnisse in einem Diagramm oder einer Tabelle festhalten.

- Die Schüler*innen können eine Zeichnung anfertigen, die darstellt, was beim Schmelzvorgang mit den Wassermolekülen passiert.

- Sehr leistungsstarke oder ältere Schüler*innen können die Frage erörtern, was mit den Wassermolekülen im Eiswürfel passiert.

- Um zu veranschaulichen, wie sich die Bewegung der Teilchen auf ihren Aggregatzustand auswirkt, kann man den Kindern eine interaktive Simulation der Aggregatzustände verschiedener Stoffe zeigen.

Neues Vokabular

Mit dem Thema Aggregatzustände kann neues Vokabular eingeführt werden.

- Flüssiges Wasser: Ozean, Meer, Fluss, See, Grundwasser

- Eis: Gletscher, Eisberg, Polkappe, Eisschild, Landeis, Meereis

- Gasförmiges Wasser: Wasserdampf

Begleitend können entsprechende Bilder im Klassenraum aufgehängt werden.

Rollenspiel

Zur Einführung werden die Aggregatzustände von Stoffen kurz besprochen. Die Kinder werden in drei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe repräsentiert einen der Aggregatzustände (fest, flüssig, gasförmig). Dazu spielen die Kinder die Teilchen eines Stoffes und stellen dar, wie sie sich im jeweiligen Aggregatzustand verhalten, d. h. wie weit sie voneinander entfernt sind und wie sie sich bewegen. Die Aktivität kann auf dem Schulhof durchgeführt werden. Dort können mit Kreide Kreise auf dem Boden markiert werden; das sind die „Behälter“, in denen sich die von den Kindern dargestellten Teilchen befinden sollen.

Die Kinder können erforschen, welche weiteren Faktoren die Schmelzgeschwindigkeit von Eis beeinflussen:

Untersucht, ob die gleiche Eismasse schneller schmilzt, wenn sie in Form eines größeren Eiswürfels oder in Form von gestoßenem Eis vorliegt.

- Ergebnis: Wenn Eis zerkleinert wird, sind die Stücke kleiner und es gibt mehr Oberflächen, die der Umgebungstemperatur ausgesetzt sind. Darum überträgt sich die Wärme schneller in das Eis, wodurch es schneller schmilzt.

Untersucht, ob der Behälter, in den das Eis gelegt wird, die Schmelzgeschwindigkeit beeinflusst. Macht es einen Unterschied, ob sich das Eis z. B. in einer Kunststoffschale oder auf einer Metalloberfläche befindet?

- Ergebnis: Ja, das Material des Behälters beeinflusst, wie schnell das Eis schmilzt. Auf einer Metalloberfläche schmilzt das Eis schneller als auf einer Kunststoffoberfläche, da Metall ein besserer Wärmeleiter ist.

Untersucht, ob das Eis bei der gleichen Temperatur schmilzt, wenn das Wasser Salz enthält.

- Ergebnis: Wenn dem Eis Salz zugesetzt wird, sinkt der Gefrierpunkt des Wassers. Salzhaltiges Eis beginnt also bei einer Temperatur von weniger als 0 °C, dem Schmelzpunkt von reinem Eis, zu schmelzen.

Untersucht, ob sich die Schmelzgeschwindigkeit des Eises ändert, wenn der Behälter einen Deckel hat.

- Ergebnis: Ein Behälter mit Deckel verlangsamt den Schmelzprozess von Eis im Vergleich zu einem offenen Behälter, denn der Deckel trägt dazu bei, kalte Luft um das Eis herum einzuschließen. Das reduziert die Menge an warmer Luft, die zirkulieren und Wärmeenergie an das Eis abgeben kann.

Untersucht, ob der Wasserspiegel steigt, wenn Meereis und Landeis schmelzen.

- Diese Frage wird im Experiment „Der Einfluss von schmelzendem Meereis und Landeis auf den Meeresspiegel“ behandelt.

Berufsorientierung

Welche Berufsfelder stehen in Zusammenhang mit diesem Experiment, und wie können Sie Ihren Schüler*innen diese vorstellen?

Anhand des Experiments zu den Folgen des schmelzenden Eises entdecken die Schüler*innen nicht nur die Auswirkungen des Klimawandels, sie können auch dazu angeregt werden, über künftige Berufe im Umweltschutz nachzudenken – zum Beispiel versuchen Umweltwissenschaftler*innen, Ozeanograf*innen und Ingenieur*innen, den Klimawandel zu verstehen und Lösungen zum Klimaschutz zu finden.

Umweltwissenschaft

Umweltwissenschaftler*innen arbeiten zum Beispiel an der Erforschung des Klimawandels und seiner Auswirkungen, etwa des Meeresspiegelanstiegs.

Was machen Umweltwissenschaftler*innen? Umweltwissenschaftler*innen sind Naturdetektive! Sie untersuchen die Erde und alle Lebewesen auf ihr, um zu verstehen, wie sie zusammenarbeiten. Mit ihrer Arbeit schützen sie die Umwelt und sorgen dafür, dass sie für Pflanzen, Tiere und Menschen gesund bleibt.

Wie sieht ein Tag von Umweltwissenschaftler*innen aus? In ihrem Arbeitsalltag nehmen Umweltwissenschaftler*innen zum Beispiel Boden-, Wasser- und Luftproben an verschiedenen Orten wie Wäldern, Stränden, Flüssen, Meeren oder Städten. Anschließend bringen sie diese Proben ins Labor, um sie mit verschiedenen Instrumenten, wie z. B. Mikroskopen, zu analysieren. Nach der Analyse setzen sie sich an den Schreibtisch und werten die Ergebnisse aus. Sie schreiben Berichte, um ihre Erkenntnisse mit anderen Wissenschaftler*innen und Institutionen zu teilen, die von diesem Wissen profitieren.

Welche Aufgaben haben sie? Umweltwissenschaftler*innen tragen eine große Verantwortung: Ihre wissenschaftlichen Ergebnisse sind grundlegend, um Lösungen für den Klimaschutz zu finden. Es ist wichtig, dass ihre Erkenntnisse den politischen Entscheidungsträger*innen und der breiten Öffentlichkeit mitgeteilt werden, damit diese die Umwelt und das Klima schützen können. Sie setzen sich dafür ein, dass wir alle auf einem gesunden Planeten leben können.

Ozeanografie (Meereskunde)

Ozeanograf*innen untersuchen die Ozeane, einschließlich der Veränderungen des Meeresspiegels und der Auswirkungen des Klimawandels auf marine Ökosysteme.

Was machen Ozeanograf*innen?

Ozeanograf*innen erforschen das Meer! Sie untersuchen die Eigenschaften der Ozeane und wie sich der Klimawandel auf das Leben im Meer, die Meeresströmungen oder den Säuregehalt des Wassers auswirkt, was wiederum das Leben im Meer beeinflusst.

Wie sieht ein Tag von Ozeanograf*innen aus?

Ozeanograf*innen können ihren Tag zum Beispiel mit einem Tauchgang im Meer beginnen. Mit einer speziellen Ausrüstung sammeln sie Wasserproben sowie Tiere und Pflanzen, die sie dann in ihrem Labor analysieren. Ozeanograf*innen verwenden verschiedene Geräte, mit denen sie zum Beispiel die Wassertemperatur, den Sauerstoffgehalt des Wassers oder die Geschwindigkeit und Richtung von Strömungen messen. Auf diese Weise können sie das Verhalten der Ozeane zu bestimmen bzw. vorherzusagen.

Welche Aufgaben haben sie?

Ozeanograf*innen tragen eine große Verantwortung: Sie helfen maßgeblich dabei, dass die Ozeane gesund bleiben. Um dies zu erreichen, veröffentlichen sie ihre Forschungsergebnisse und setzen sich für eine nachhaltige Fischerei ein. Ozeanograf*innen untersuchen auch die Entwicklung der Ökosysteme und der Lebewesen im Meer.

Ingenieurwissenschaften

Ingenieur*innen wenden wissenschaftliche und mathematische Kenntnisse an, um Lösungen für technische Probleme zu entwickeln.

Video zum Berufsfeld Ingenieurwissenschaften

Was machen Ingenieur*innen?

Ingenieur*innen sind Expert*innen für die Lösung von Problemen. Sie nutzen ihre wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse, um Lösungen zu entwickeln, die unsere Welt besser machen. Sie entwerfen Deiche, Dämme, Brücken, Gebäude, Roboter, Computer und vieles mehr. Um komplexe Probleme zu lösen, müssen Ingenieur*innen sehr kreativ sein, um Ideen in die Realität umzusetzen und komplexe Herausforderungen zu meistern.

Wie sieht ein Tag von Ingenieur*innen aus?

Der Tag von Ingenieur*innen kann zum Beispiel mit einem Brainstorming mit Kolleg*innen beginnen, um ein Projekt zu entwickeln. Es könnte eine Idee für die Entwicklung, Verbesserung oder Wartung einer Maschine oder eines Produkts entstehen. Ingenieur*innen können ihren Tag auch damit verbringen, etwas zu bauen. So ist man auch ein oder eine Ingenieur*in, wenn man ein Papierflugzeug oder einen kleinen Fallschirm baut. Der Klimawandel zwingt uns, klimabedingte Probleme zu lösen. Ingenieur*innen könnten Lösungen für diese große Herausforderung finden.

Welche Aufgaben haben sie?

In den Ingenieurwissenschaften gibt es viele Bereiche. Bauingenieur*innen bauen Brücken, Straßen oder Häuser. Maschinenbauingenieur*innen entwickeln Maschinen und sorgen dafür, dass sie gut funktionieren. Meeresingenieur*innen können Küstenschutzsysteme wie Deiche und Barrieren entwerfen, bauen und instandhalten. Unabhängig von ihrem Fachgebiet sorgen Ingenieur*innen dafür, dass alles reibungslos und sicher abläuft.

Weitere Anregungen

Das Thema „Aggregatzustände von Wasser“ lässt sich mit vielen anderen Themen verknüpfen, die in den meisten Grundschullehrplänen behandelt werden, zum Beispiel:

- der Wasserkreislauf,

- die Bedeutung von Wasser in unserem Alltag,

- warum und wie man Wasser sparen sollte,

- welche Gewässer es gibt (Kartenkunde mit Identifizierung von Flüssen, Seen, Meeren und anderen Gewässern),

- welche Eigenschaften Wasser aufweist, z. B. Dichte,

- in Mathematik: Messen und/oder Berechnen von Volumina.

Aggregatszustände, LEIFIphysik. Interaktive Simulation

(letzter Zugriff 20.02.2025)Hintergrundinformationen des WWF, auch zu Auswirkungen des Klimawandels an der norddeutschen Küste:

www.wwf.de/themen-projekte/projektregionen/arktis/arktische-eisschmelze-bedroht-menschen-weltweit

(letzter Zugriff 20.02.2025)Hintergrundinformationen zur Eisschmelze in der Arktis und Antarktis auf ARD alpha:

www.ardalpha.de/wissen/umwelt/klima/klimawandel/eisschmelze-antarktis-arktis-polkappen-schmelzen-nordpol-suedpol-100.html

(letzter Zugriff 20.02.2025)Wissenschaftliche Hintergrundinformationen auf Englisch:

Melting Ice & Global Consequences, World Climate Research Programme (WCRP)

Global ice loss is catching up to worst-case scenario predictions, World Economic Forum

(letzter Zugriff 20.02.2025)Videos zur Berufsorientierung

Umweltberufe

Ozeanograf

Ingenieur(letzter Zugriff 20.02.2025)

Dieses Experiment ist Teil der Einheit „Klimawandel - unsere Erde und wir“ der Autorinnen Esra Aksoy (TR), Rebecca Mudde (GB), Rute Oliveira (PT), Anastasia Papakonstantinou (GR).

Diese Seite teilen