Verpackungen aus der Natur

Übersicht

Überblick

Schlüsselwörter: Konsum, Verpackung, Lebensmittel, Abfall

Fächer: Naturwissenschaften, Sachkunde, Werken

Altersstufe: 5-11 Jahre

Schwierigkeitsgrad: ● ● ○ (mittel)

![]()

![]()

Dieses Experiment ist Teil der Einheit „Recycling – Aus Alt mach Neu“ der Autorinnen Tamar Jibladze (GE), Cristina Nicolaita (RO), Emma Shipton (GB).

Verpackungen aus der Natur

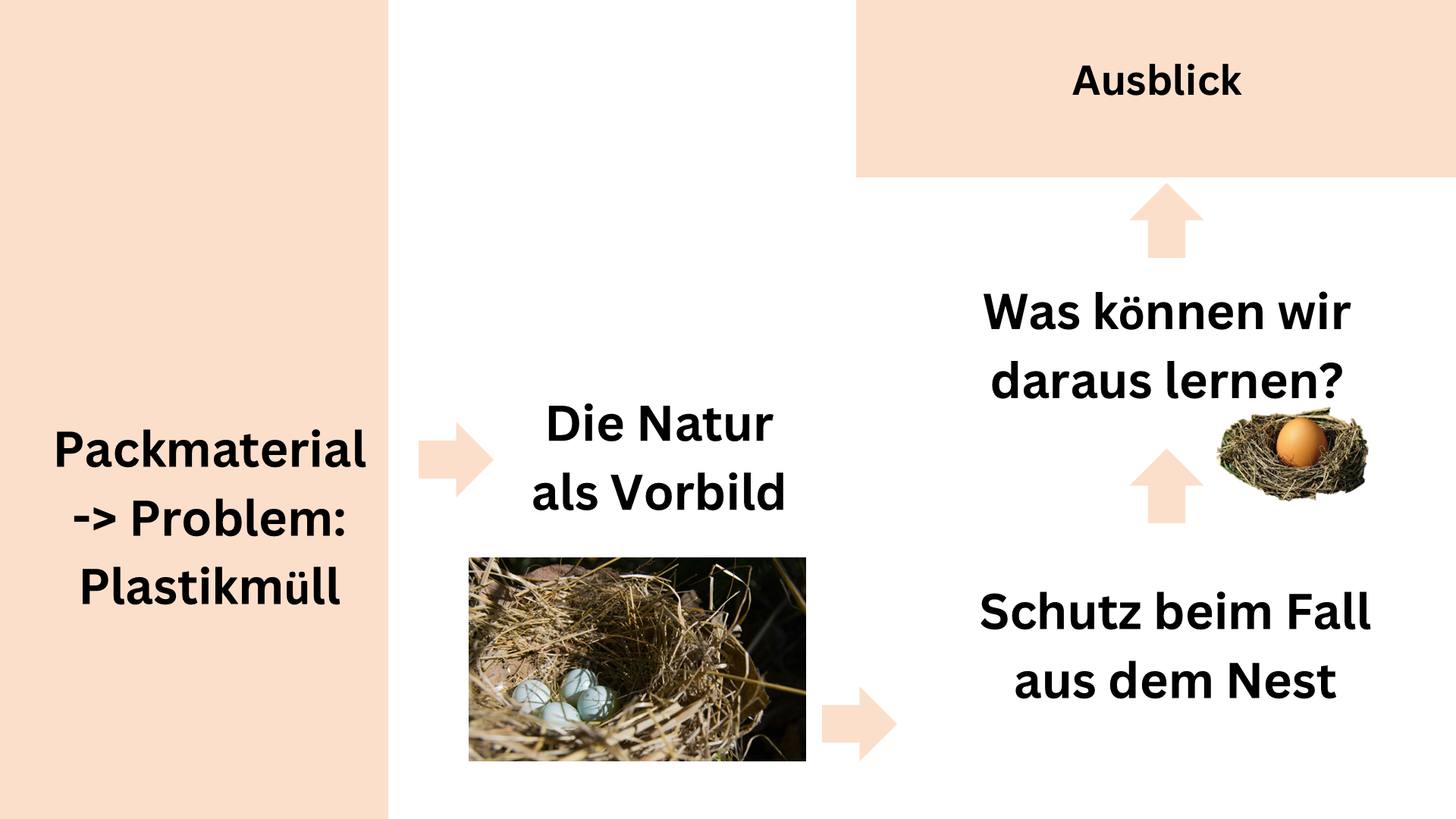

Leider enthalten viele Verpackungsarten Einwegplastik, und von den sieben Milliarden Tonnen Plastikmüll, die sich in der Welt bislang angehäuft haben, wurden nur zehn Prozent recycelt. Das muss sich ändern! Kunststoffe müssen durch Materialien ersetzt werden, die sich schnell und rückstandslos abbauen lassen. Anregungen dazu erhalten wir in der Natur.

Das Experiment zeigt, wie man einen empfindlichen Gegenstand wie ein Ei (alternativ eine sehr reife Pflaume oder Kiwi) oder eine Wasserbombe mit natürlichem Packmaterial schützen kann. Die hier beschriebenen Materialien lassen sich auch durch andere, in der Natur vorkommende Materialien (z.B. Orangen- oder Zitronenschalen) ersetzen.

Das Experiment lässt sich auch abwandeln, indem man die Form der Verpackung für den zu schützenden Gegenstand variiert: Verwenden Sie einen Würfel, einen Zylinder oder einen sechseckigen Quader und vergleichen Sie die Ergebnisse.

Im Kern geht es darum, Packmaterial zu verwenden, das den Aufprall dämpft, und dies mit Materialien zu vergleichen, die den Aufprall nicht dämpfen.

Aufbau dieser Unterrichtseinheit

Das Experiment

Benötigte Materialien

- Klebeband

- Schere

- 3 rohe Eier (reife Pflaumen/Kiwis) oder 3 Wasserbomben

- Pappe für 3 Behälter

- Federn, welke Blätter und Grasschnitt oder andere natürliche Materialien

- ein Marker

- ein Zollstock oder Maßband

- eine Kamera

Anleitung zum Experiment

- Die Pappe mithilfe des Klebebands zu 3 Behältern formen.

- Drei Arten von natürlichen Packmaterial auswählen – im gezeigten Experiment haben wir Federn, welke Blätter und Grasschnitt verwendet.

- Jeder Behälter wird zur Hälfte mit je einer Art von Packmaterial befüllt. Zu bedenken ist, wie stark das jeweilige Packmaterial komprimiert werden soll, da dies das Ergebnis beeinflussen kann.

- Das Ei aufrecht in die Mitte platzieren.

- Mit dem restlichen Packmaterial auffüllen.

- Die Behälter verschließen und nummerieren.

- Jeden Behälter aus der gleichen Höhe fallen lassen.

Sicherheitshinweise

- Vor dem Experiment: Die Materialien sind so zu lagern, dass Brand-, Rutsch- und Sturzgefahr vermieden wird, und müssen gemäß den Sicherheitsvorschriften gehandhabt und entsorgt werden. Die Blätter, Grashalme und Federn müssen desinfiziert und frei von Verunreinigungen sein. Auf etwaige Allergien bei Schüler*innen ist zu achten.

- Vor und nach dem Experiment sollten die Eier im Kühlschrank gelagert werden.

- Achten Sie auf eine gründliche Entsorgung aller zerbrochenen Eier und sorgfältige Säuberung. Die Schüler*innen sollten auf rutschige Stellen achten und müssen sich nach dem Aufräumen gründlich die Hände waschen.

- Sollte ein Kind allergisch auf Eier reagieren, können Sie auch Wasserbomben aus kleinen Luftballons oder sehr reife Pflaumen oder Kiwis verwenden.

- Das Experiment lässt sich am besten im Freien durchführen.

Fragen an die Schüler*innen

Vorschläge für Fragen, die Sie den Schüler*innen nach dem Ansehen des Videos stellen können:

- Was meint ihr: Was wird mit den Eiern passieren?

- Welches der Eier könnte eventuell heil bleiben?

- Überlegt: Was beeinflusst die Schutzwirkung?

- Vermutet, welches Packmaterial den besten Schutz für das Ei bietet. Begründet eure Vermutung.

Das Experiment mit dem Ergebnis

Die Schüler*innen öffnen nun jeden Behälter und sehen nach, ob das Ei noch intakt ist. Wenn keins der Eier zerbrochen ist, wird der Versuch wiederholt, indem die Behälter aus größerer Höhe fallen gelassen werden.

Fragen an die Schüler*innen

- Welches Packmaterial hat am besten funktioniert? (Dies kann variieren.)

- Warum hat es eurer Meinung nach am besten funktioniert?

- Was wird wohl passieren, wenn ihr die Eier aus noch größerer Höhe fallen lasst?

- Welches andere Material könnt ihr noch verwenden? Vermutet, wie das Experiment verlaufen wird.

- Was könntet ihr sonst noch untersuchen?

- Überlegt, wie natürliche Materialien für Verpackungen im Alltag genutzt werden können.

- Wie könnten wir den Versuchsaufbau verbessern oder ändern, um noch genauere oder aussagekräftigere Daten zu sammeln?

Hinweis / Weitere Anregung

- Denkt daran, dass ihr einen guten Stoßdämpfer braucht. Je kleiner die Teilchen sind, desto besser können sie den Aufprall absorbieren.

- Die Verpackung trägt auch dazu bei, einen Gegenstand zu konservieren. Mit welchem Experiment könnte man herausfinden, welches das beste natürliche Material ist, um ein Objekt zu konservieren?

Fazit

Natürliche Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen wie etwa Pflanzen bieten vielfältige Möglichkeiten für die Verpackung verschiedener Produkte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen, die über Jahrhunderte in der Umwelt verbleiben können, werden natürliche Materialien durch natürliche Prozesse abgebaut, was die Umweltverschmutzung und das Abfallaufkommen in Mülldeponien verringert. Verpackungen aus Naturmaterialien können Produkte jedoch nicht so gut konservieren wie Plastik. Daran könnten weitere Untersuchungen anschließen, beispielsweise zu Bienenwachs.

Biologische Abbaubarkeit

Die biologische Abbaubarkeit ist eine entscheidende Eigenschaft von Materialien, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Biologisch abbaubare Stoffe zersetzen sich im Laufe der Zeit auf natürliche Weise – typischerweise durch die Einwirkung von Mikroorganismen – in Verbindungen wie Wasser, Kohlendioxid und Biomasse. Die gezielte Verwendung biologisch abbaubarer Materialien kann unsere Umwelt schonen und eine Kreislaufwirtschaft fördern. Das Experiment „Kompost in der Flasche“ veranschaulicht dies besonders gut.

Eines der drängendsten Probleme unserer Zeit ist die mangelnde Abbaubarkeit von Kunststoffen. Herkömmliche Kunststoffe, die aus erdölbasierten Polymeren hergestellt werden, sind berüchtigt für ihre Beständigkeit. Sie können Hunderte, ja Tausende von Jahren in der Umwelt verbleiben und gefährden Ökosysteme (wertvolle natürliche Lebensräume) sowie durch die Bildung von Mikroplastik die Gesundheit von Tieren und Menschen. Die Plastikverschmutzung ist zu einer globalen Krise geworden; in Meeren, Flüssen und Mülldeponien häufen sich Unmengen von Plastikmüll an.

Als Reaktion auf diese Krise wird intensiv an der Entwicklung biologisch abbaubarer Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen geforscht. Diese biologisch abbaubaren Kunststoffe sind so konzipiert, dass sie unter bestimmten Umweltbedingungen schneller abgebaut werden und so ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Quellen können pflanzliche Materialien wie beispielsweise Maisstärke, Zuckerrohr und Zellulose sein.

Die biologische Abbaubarkeit dieser Alternativen variiert jedoch stark und ist von Faktoren wie Zusammensetzung, Dicke und Umweltbedingungen abhängig. Einige dieser Kunststoffe können nur in speziellen industriellen Kompostierungsanlagen abgebaut werden, andere werden in der Natur nur sehr langsam abgebaut oder können schädliche Rückstände hinterlassen.

Das Experiment

Neben Kunststoffen weisen auch andere Materialien einen unterschiedlichen Grad an biologischer Abbaubarkeit auf. Organische Materialien wie Papier, Pappe und Lebensmittelabfälle sind biologisch gut abbaubar und können sich relativ schnell zersetzen, sofern Feuchtigkeit und Sauerstoff vorhanden sind. Mittels Kompostierung können sie in nährstoffreiche Erde umgewandelt werden und so den Kreislauf von Produktion und Entsorgung schließen. Zur Veranschaulichung dieses Vorgangs bietet sich das Experiment „Kompost in der Flasche“ an.

Ein guter Stoßdämpfer besteht aus vielen kleinen Teilchen. Je kleiner die Teilchen sind, desto besser können sie die Wucht des Aufpralls absorbieren. Kleine Teilchen liegen tendenziell enger beieinander, was zu einer gleichmäßigeren Kraftverteilung führt. Dadurch kann das Material Stöße besser absorbieren, weil die Energie gleichmäßiger abgeleitet wird. Außerdem können kleinere Teilchen bei erhöhter Reibung oder anderen inneren Widerständen (Kräften, die gegen die Bewegung wirken oder die Form des Körpers verändern) die Energie stärker zerstreuen, d.h. unumkehrbar in eine andere Energieform umwandeln (Energiedissipation).

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass das Ei bei dem Versuch aufrecht in den Behälter platziert wird. Die auf die Enden ausgeübte Kraft wird gleichmäßiger über die gesamte Eierschale verteilt, wie bei einem Torbogen. Die Seiten sind deutlich schwächer.

Für eine Zeitung haben Familien in aller Welt eine Woche lang ihren Plastikmüll gesammelt und Fotos davon gemacht.

Wie viel Plastikmüll sammelt sich in euren Familien innerhalb einer Woche an? Macht ein Foto wie die im Artikel und zeigt es der Klasse. Wie können wir die Menge an Plastikmüll reduzieren?

Es ist dringend notwendig, die Plastikverschmutzung zu reduzieren und umweltfreundlichere Alternativen z. B. zu Verpackungen und Einweggeschirr aus Plastik zu finden. Nachhaltige Lösungen zielen darauf ab, die Umweltbelastung zu minimieren und gleichzeitig die praktischen Ansprüche an die Verpackung und den Verzehr von Lebensmitteln zu erfüllen. Es gibt mehrere vielversprechende Alternativen:

Biologisch abbaubare Kunststoffe

Biokunststoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke, Zuckerrohr oder Zellulose gewonnen werden, bieten eine praktikable Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen. Diese Materialien sind unter bestimmten Bedingungen biologisch abbaubar, was ihren ökologischen Fußabdruck verringert. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass sie in realen Umgebungen effizient abgebaut werden und nicht zur Verschmutzung durch Mikroplastik beitragen.

Kompostierbare Verpackungen

Kompostierbare Materialien wie kompostierbares Papier oder bestimmte biobasierte Kunststoffe können eine nachhaltigere Option für Verpackungen und Geschirr darstellen. Sie lassen sich in Kompostieranlagen zu organischer Materie abbauen, was zur Bodengesundheit beiträgt und die Abfallmengen auf Deponien reduziert. Die Infrastruktur für die industrielle Kompostierung solcher Materialien muss jedoch noch ausgebaut werden.

Wiederverwendbare Behälter und Utensilien

Plastikmüll lässt sich durch wiederverwendbare Behälter, Becher und Geschirr erheblich reduzieren. Materialien wie Edelstahl, Bambus oder Glas bieten langlebige Alternativen, die wiederholt verwendet werden können, was den Bedarf an Einwegartikeln reduziert. Die Förderung wiederverwendbarer Optionen durch finanzielle Anreize oder Aufklärungskampagnen kann dazu beitragen, das Verbraucherverhalten zu verändern.

Essbare Verpackungen

Innovationen bei essbaren Verpackungen stellen eine interessante Alternative zu Einwegkunststoffen dar. Verpackungen auf Algenbasis oder essbare Folien aus Frucht- oder Gemüseextrakten können zusammen mit den Lebensmitteln, die sie umhüllen, verzehrt werden. Solche essbaren Verpackungsmaterialien können die Abfallmenge reduzieren und Nachhaltigkeit mit Zweckmäßigkeit verbinden.

Was hat dieses Video mit Nachhaltigkeit zu tun?

Das Experiment trägt dazu bei, ein Bewusstsein für alternative Packmaterialien zu fördern. Die Schüler*innen erkennen, dass Plastik nicht die einzige Wahl für Verpackungen ist und man nach besseren Materialien mit geringerer Umweltbelastung suchen kann. Beispielsweise können Verpackungen auf pflanzlicher Basis kompostierbar sein. Die Beschäftigung mit umweltfreundlichen Alternativen versetzt die Schüler*innen in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen und sich für Nachhaltigkeit einzusetzen.

Es gibt viele Aspekte des Konsums, die mit einfachen Veränderungen einen großen Einfluss auf die Gesellschaft als Ganzes haben können. Die Reduzierung unseres Plastikverbrauchs – eine der Hauptursachen der Meeresverschmutzung – und die Verwendung natürlicher Materialien sind eine gute Möglichkeit, jeden Tag einen kleinen individuellen Beitrag zu leisten. Durch Bildung, Bewusstmachung und kollektives Handeln können wir auf eine Zukunft hinarbeiten, in der nachhaltige Verpackungen eher die Norm als die Ausnahme sind.

Binnendifferenziertes Lernen

Hier finden Sie einige Vorschläge, wie Sie dieses Material an unterschiedliche Lernniveaus und Lerntypen in Ihrer Klasse anpassen können.

Ältere Schüler*innen können gebeten werden, größere Behälter für drei oder mehr Eier oder einen großen, mit Wasser gefüllten Luftballon zu bauen. Dazu erhalten sie eine größere Auswahl an natürlichen wie auch künstlichen Materialien.

Die Aufgabenstellung kann so abgewandelt werden, dass sie Folgendes in den Fokus nimmt:

- Fassungsvermögen (Anzahl der Eier, die der Behälter aufnehmen kann)

- Die Verwendung anderer natürlicher Materialien, z. B. Kieselsteine, Sand, Erde

- Kosten (die Wirtschaftlichkeit der Herstellung der jeweils erforderlichen Behälter)

- Schutzwirkung (Festigkeit und Stabilität des Behälters)

Das Experiment kann in einen Wettbewerb umgewandelt werden, bei dem die Schüler*innen in Teams arbeiten und dazu Informationen über die Kosten der verwendeten Materialien erhalten (siehe Arbeitsblatt für Fortgeschrittene). Die stoßdämpfende Wirkung der verwendeten Materialien sowie die anderen oben genannten Punkte können anhand des Bewertungsrasters im Arbeitsblatt evaluiert werden.

Ältere Schüler*innen könnten auch zu alternativen Verpackungsmaterialien recherchieren und ein kurzes Video, eine Präsentation oder ein Poster vorbereiten, um die Vor- und Nachteile des gewählten Materials z. B. hinsichtlich seiner konservierenden Eigenschaften vorzustellen.

Berufsorientierung

Welche Berufsfelder stehen in Zusammenhang mit diesem Experiment, und wie können Sie Ihren Schüler*innen diese vorstellen?

Im Zusammenhang mit dem Experiment sind die folgenden Berufe relevant, da sie sich auf die Entwicklung und Umsetzung von umweltfreundlichen, nachhaltigen Verpackungen konzentrieren, die den Einsatz schädlicher Materialien reduzieren. Sie spielen eine entscheidende Rolle für einen positiven Wandel in der Verpackungsindustrie und können Innovationen vorantreiben, um die ökologischen Herausforderungen zu bewältigen, die mit herkömmlichen Verpackungsmaterialien verbunden sind. Fachleute in diesen Funktionen entwickeln Lösungen, die Abfall reduzieren, Ressourcen schonen und eine nachhaltigere Kreislaufwirtschaft fördern.

Hier finden Sie weiterführende Informationen zu den Berufsfeldern:

Fazit

Es gibt viele Gründe, warum wir Verpackungen brauchen und verwenden: Sie bieten Schutz für Waren, tragen zu ihrer Konservierung bei und ermöglichen ihren Transport in alle Welt. Verpackungen können sehr nützlich sein, aber es ist wichtig, dass wir überlegen, ob sie notwendig sind und was mit ihnen passiert, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Leider enthalten viele Verpackungen Einwegplastik, und von den sieben Milliarden Tonnen Plastikmüll, die sich in der Welt bislang angehäuft haben, wurden nur zehn Prozent recycelt. Die Schäden durch unseren Plastikmüll sind immens.

Wenn man über umweltfreundliche Alternativen nachdenkt, sind pflanzenbasierte Alternativen auf jeden Fall ein guter Anfang. Einige der nützlichsten und innovativsten Verpackungen für Lebensmittel werden aus natürlich nachwachsenden Materialien hergestellt, also aus Pflanzen gewonnen. Sie sind vollständig biologisch, im Gegensatz zu herkömmlichen Verpackungsarten aus Plastik, und können viele Formen annehmen.

Plastik-Verschmutzung, National Geographic (letzter Zugriff am 13.03.2025)

Plastikmüll – ein Problem, das uns alle angeht. BMUV Kids, Seite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (letzter Zugriff am 13.03.2025)

Haltbarkeit von Plastikmüll im Meer, Infografik von Statista (letzter Zugriff am 13.03.2025)

Wie lange dauert es, bis Müll sich zersetzt? Erklärvideo von SRF Kids, abgerufen am 13.03.2025

"Familien zeigen ihren Plastikmüll", Artikel mit Bilderstrecke auf Spiegel online, abgerufen am 13.03.2025

Film zum Brandenburger Innovationspreis für die Firma Bio-lutions, Hersteller von Verpackungen aus Agrarresten (YouTube, letzter Zugriff am 13.03.2025)

E. Karahan, S. Guzey, T. Moore, Saving Pelicans: A STEM Integration Unit, Science Scope (2014).

Dieses Experiment ist Teil der Einheit „Recycling – Aus Alt mach Neu“ der Autorinnen Tamar Jibladze (GE), Cristina Nicolaita (RO), Emma Shipton (GB).

Diese Seite teilen